2000年代初頭(2000年〜2004年)は、日本のマンガ界が**「デジタル時代の到来」**という大きな変革に直面し、それに応じてジャンルが極端に細分化された時期です。前時代に誕生した『ONE PIECE』や『NARUTO』といった大看板が完全に定着し、少年誌の王道が強固になる一方で、インターネットの普及がマンガの「読み方」「描き方」「楽しみ方」を根本的に変え始めました。

読者の嗜好が多様化し、従来の出版社主導のメジャーな作品だけでなく、個人の趣味やニッチなテーマを深く追求した作品が、インターネットや口コミを通じて人気を獲得するようになりました。

時代背景:インターネットと個人の時代

この時期、ブロードバンド回線が普及し始め、インターネットが一般家庭に深く浸透しました。これにより、読者は特定のマンガについての詳細な考察や感想を簡単に共有できるようになり、**「考察文化」や「二次創作文化」**が爆発的に発展しました。また、携帯電話の普及と技術進化により、新しいメディアや表現の模索が始まりました。

この時期のマンガは、以下の特徴を持っています。

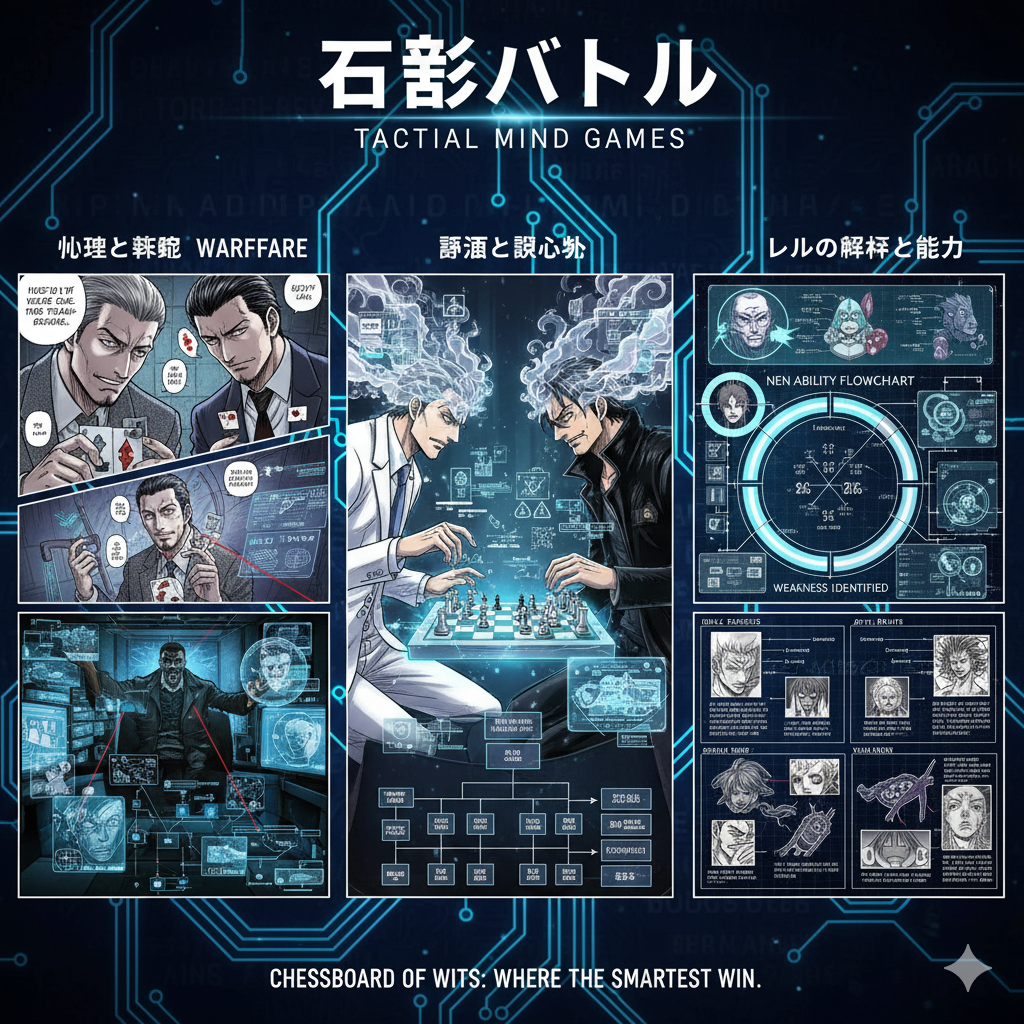

- 知的バトルの完成: 『DEATH NOTE』に象徴されるように、知能と策略、そして厳密なルール設定に基づいた「頭脳戦」が、バトルマンガの新たな頂点となりました。

- 日常系・萌え系の隆盛: 『あずまんが大王』など、大きな物語の起伏よりも、可愛らしいキャラクターの何気ない日常や交流を楽しむ「日常系」「萌え系」ジャンルが、青年誌や4コマ誌で市民権を得ました。

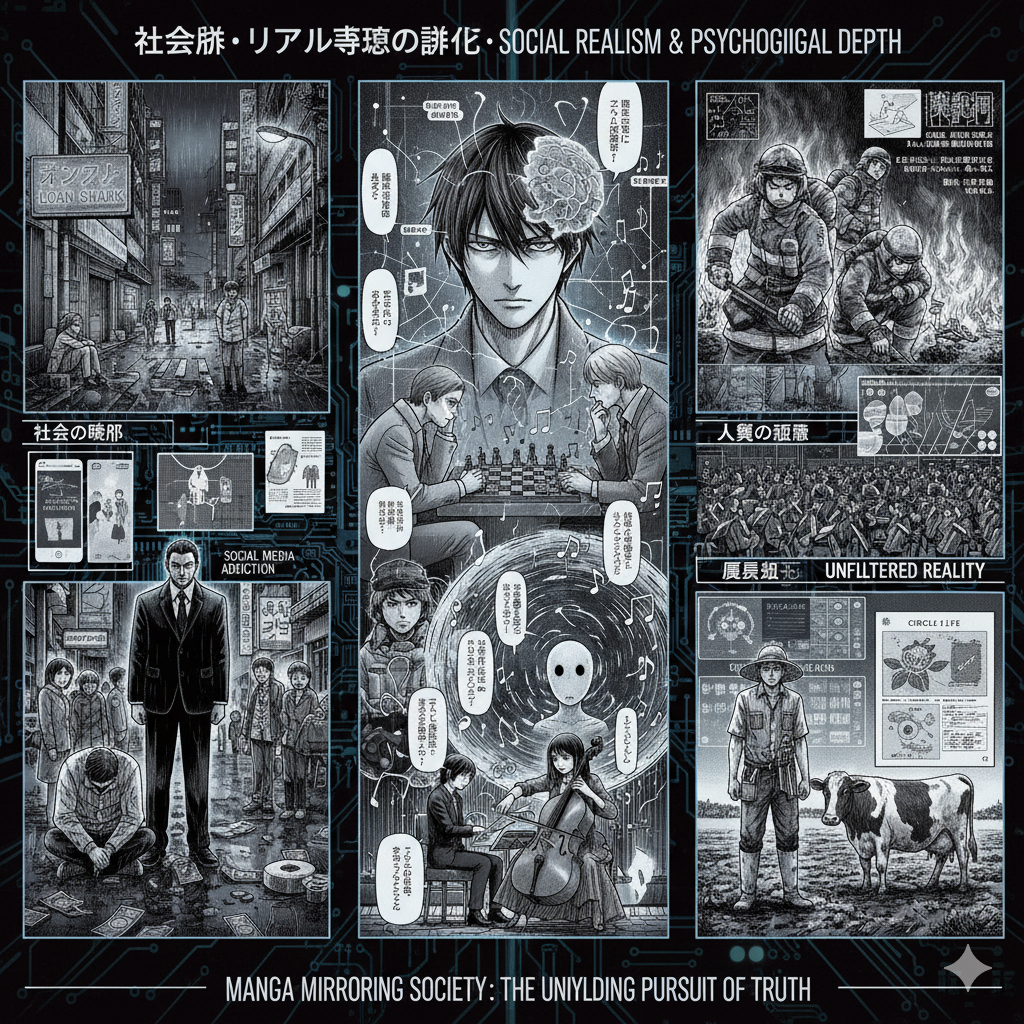

- 批評的・社会派マンガの確立: 『20世紀少年』など、複雑に張り巡らされた伏線と、現代社会に対する痛烈な批評性を持つ作品が、大人の読者から熱狂的に支持されました。

2000年〜2004年:デジタル時代を切り拓いた7大傑作

この5年間は、後のマンガ界の多様性を決定づけた、新しいジャンルと表現の確立に成功した作品が多く生まれました。

| 順位 | 作品名(連載開始/完結年) | 作者名 | 掲載誌 | 時代への貢献と影響 |

| 1 | DEATH NOTE(2003年連載開始) | 大場つぐみ/小畑健 | 週刊少年ジャンプ | 知的頭脳バトルの完成形。複雑な心理戦と緻密な設定で、読者に「考察」の楽しみを提供。 |

| 2 | 20世紀少年(1999年連載開始) | 浦沢直樹 | ビッグコミックスピリッツ | 複雑な伏線とサスペンスの極致。現代社会の不安と陰謀論をテーマにした批評性。 |

| 3 | あずまんが大王(1999年連載開始) | あずまきよひこ | 月刊コミック電撃大王 | 「日常系」マンガを確立。キャラクターの可愛らしさと何気ない日常で熱狂的なファンを獲得。 |

| 4 | 鋼の錬金術師(2001年連載開始) | 荒川弘 | 月刊少年ガンガン | 錬金術の世界観と、**「等価交換」**の哲学。緻密な設定と深いテーマで少年マンガに新たな方向性。 |

| 5 | のだめカンタービレ(2001年連載開始) | 二ノ宮知子 | Kiss | クラシック音楽をテーマに大ヒット。専門性の高いテーマをコミカルに描き、女性誌の多様化を促進。 |

| 6 | BLEACH(2001年連載開始) | 久保帯人 | 週刊少年ジャンプ | 斬新な**「死神」**の世界観と、洗練されたファッション性の高いバトルで、新たなファン層を開拓。 |

| 7 | ホーリーランド(2000年連載開始) | 森恒二 | 週刊ヤングマガジン | **「ストリートファイトのリアル」**を徹底追求。格闘技の技術と心理描写の深さが、青年誌の共感を呼んだ。 |

Google スプレッドシートにエクスポート

I. 知的バトルの完成とジャンルの深化

この時期の少年マンガは、前時代の『ジョジョ』や『幽☆遊☆白書』で胎動した「頭脳戦」を、さらに洗練された形へと進化させました。

1位:『DEATH NOTE』 — 究極の「考察型」マンガ

大場つぐみ氏(原作)、小畑健氏(作画)による『DEATH NOTE』は、従来の「能力バトル」を**「頭脳と心理のバトル」**へと完全に転換させた傑作です。

【高度な心理戦と知的エンタメ】 物語は、デスノートを巡る主人公・夜神月と、名探偵Lによる、互いの正体を暴き、出し抜こうとする壮絶な心理戦を中心に展開します。能力のルールが厳密に設定され、その制約の中で知恵を絞る姿は、読者に「次はどうなるのか」という考察の楽しみを最大限に提供しました。

【デジタル時代のヒット作】 この作品の緻密な設定と複雑な展開は、インターネット上で読者による伏線や戦略の**「考察」**が爆発的に行われるきっかけとなり、デジタル時代の新しいマンガの楽しみ方を先導しました。

4位:『鋼の錬金術師』 — 哲学とエンタメの融合

荒川弘氏の『鋼の錬金術師』は、月刊誌から誕生した作品として、少年マンガに**「重厚な世界設定と哲学的なテーマ」**を持ち込みました。

【「等価交換」の普遍的なテーマ】 錬金術というファンタジー要素を軸に、主人公たちが「人体錬成」という禁忌を犯した代償として、自らの体の一部を失うという設定は、**「等価交換」**という普遍的な哲学的な問いを読者に投げかけました。

【緻密な設定と完成度の高さ】 物語は、伏線の回収、キャラクターの魅力、バトルアクション、そして物語の整合性の全てにおいて高い完成度を誇り、月刊誌連載というペースを活かした緻密な物語構築は、少年マンガの可能性をさらに広げました。

6位:『BLEACH』 — ファッション性とクールな世界観

久保帯人氏の『BLEACH』は、『週刊少年ジャンプ』において、**「和風」と「クール」**な要素を融合させた新たなバトルマンガのスタイルを確立しました。

【死神と斬魄刀の魅力】 死神をモチーフにした独自のファンタジー世界と、それぞれの死神が持つ刀「斬魄刀」によるユニークな能力バトルは、読者に新鮮な興奮を提供しました。その特徴的なキャラクターデザイン、ファッション性、そしてモノトーンを基調としたスタイリッシュな表現は、特に若い世代に熱狂的に受け入れられ、後のマンガやイラストレーションに影響を与えました。

II. 日常系・萌え系の確立とジャンルの細分化

この時期の青年誌や専門誌では、大きな事件やバトルを排し、キャラクターの魅力を徹底的に追求した新しいジャンルが確立されました。

3位:『あずまんが大王』 — 日常系マンガの金字塔

あずまきよひこ氏の『あずまんが大王』は、「日常系」というジャンルを確立した、画期的な4コママンガです。

【「何気ない日常」の価値】 女子高生のシュールでコミカルな日常を描いたこの作品は、従来の4コママンガの枠を超え、大きな物語の起伏やテーマを必要とせず、**「キャラクターの可愛らしさ」と「何気ない日常の面白さ」**だけで読者を惹きつけることに成功しました。

【「萌え」文化の定着】 個性的なキャラクターたちが織りなす、時に脱力系で、時に可愛らしい交流は、当時のネット文化と共に発展しつつあった**「萌え」**の概念を広く一般に浸透させる上で、極めて重要な役割を果たしました。この作品の成功は、後の『けいおん!』など、多くの日常系マンガの道筋を作りました。

5位:『のだめカンタービレ』 — 専門テーマのコミカルな突破

二ノ宮知子氏の『のだめカンタービレ』は、女性誌『Kiss』で連載され、**「クラシック音楽」**という専門性の高いテーマを扱った作品として大ヒットしました。

【専門知識とエンタメの融合】 天才的な指揮者を目指すエリート音大生と、彼を慕う破天荒なピアニスト・のだめを中心に、クラシック音楽の世界をコミカルに、そして情熱的に描きました。この作品の成功は、マンガが特定の専門分野の知識や魅力を、幅広い読者に伝える力を持っていることを改めて証明しました。特に、女性誌マンガのテーマの多様化に大きく貢献しました。

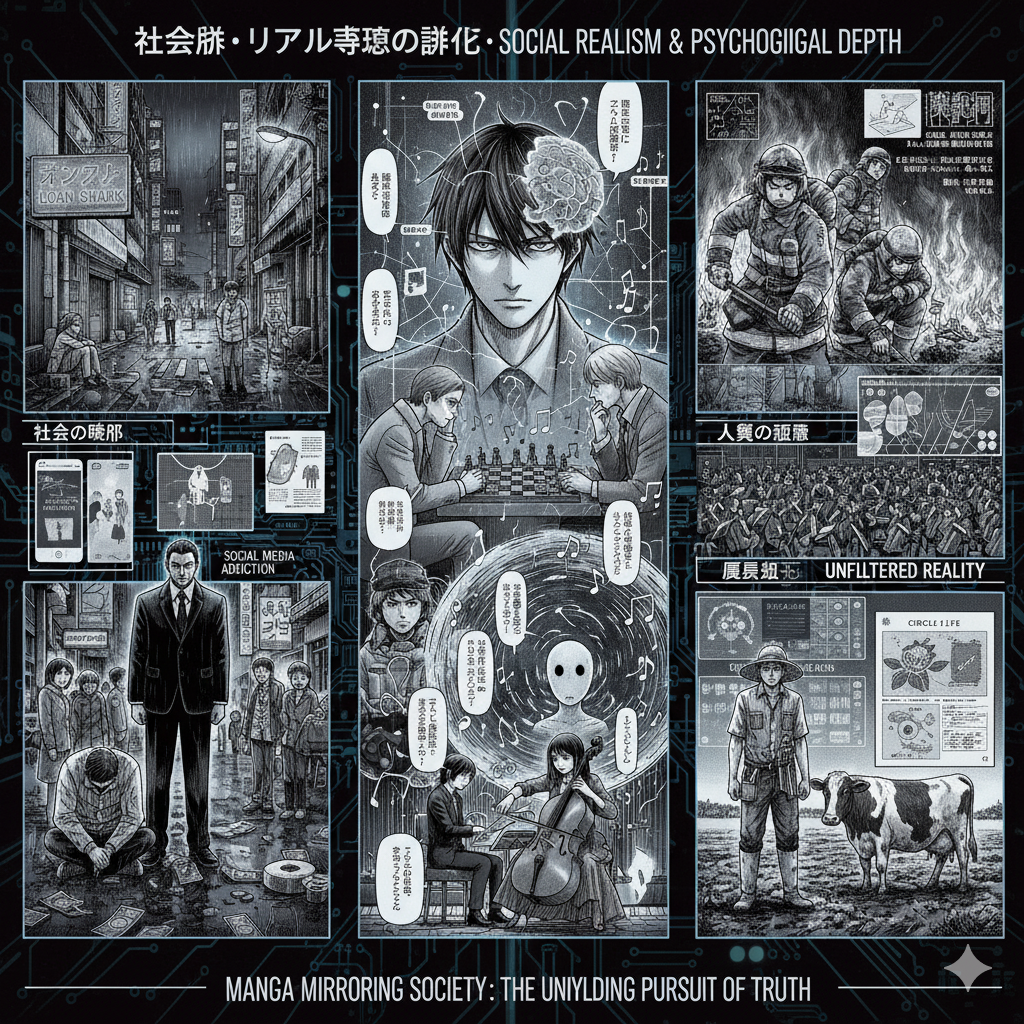

III. 社会派・リアル追求の深化

青年誌は、社会の闇や人間のリアリティを追求する作品で、大人の読者を固定化しました。

2位:『20世紀少年』 — 複雑なサスペンスと批評性

浦沢直樹氏の『20世紀少年』は、世紀末の不安を背景に、複雑に張り巡らされた伏線と、現代社会に対する痛烈な批評性を持つサスペンスの傑作です。

【伏線回収の極致】 主人公たちが子どもの頃に作った遊びの予言書が、現実の世界を巻き込む巨大な陰謀として具現化していくという物語は、読者に緻密な伏線と謎解きの楽しみを最大限に提供しました。物語の構造の複雑さと深さは、マンガの表現が到達した一つの頂点を示しています。

【現代社会への批評】 テロリズム、カルト宗教、大衆扇動といった現代社会の闇をテーマに含み、単なるフィクションを超えた批評的な視点を持つ作品として、大人の読者層から熱狂的に支持されました。

7位:『ホーリーランド』 — ストリートファイトのリアル

森恒二氏の『ホーリーランド』は、青年誌『週刊ヤングマガジン』で連載され、**「ストリートファイトのリアル」**を徹底的に追求した作品です。

【格闘技術と心理描写】 喧嘩を通して居場所を見つけようとする主人公の成長を描きながら、空手、ボクシング、柔術といった実際の格闘技の技術や戦術を詳細に解説しました。喧嘩における恐怖心、心理的な駆け引き、そして肉体の痛みを克明に描写したことで、従来の格闘マンガとは一線を画すリアリティと緊張感を生み出しました。

IV. 2000年〜2004年 まとめ:多様化の完成とデジタル時代への突入

2000年代初頭は、日本のマンガ界が「多様化の完成」を迎え、デジタル時代へと本格的に突入した時期です。

【知的エンタメの極致】 『DEATH NOTE』の成功は、マンガが「力」だけでなく「知性」と「考察」を競う知的エンターテイメントとして進化を遂げたことを示しています。

【ジャンルの細分化】 「日常系」「萌え系」の確立、『のだめカンタービレ』に見られる専門テーマの開拓など、読者の嗜好の細分化が進み、マンガ市場がニッチなジャンルでも成立する多様性を持つに至りました。

この時期に確立された「デジタル時代の考察文化」「ジャンルの細分化」「物語の緻密さ」といった要素は、その後の日本のマンガ産業が、電子書籍、ウェブコミック、国際展